Los copos de nieve que caían mansamente sobre el aeropuerto de Basilea desde el cielo gris pegado a la tierra eran del tamaño de plumas de ganso. Los cristales empañados del autobús, los nervios de la gente, la noche prematura y fría de Estrasburgo, despedidas, encuentros y una hermosa mujer de rasgos orientales, impecable con su traje de chaqueta gris, su gabardina y su paraguas bajando por la calle en bicicleta, que me esquiva por un milímetro sin inmutarse. Es curioso lo que uno recuerda de las cosas que le pasan.

No era un viaje de placer, pero no estaba exento de alicientes. Y el principal de ellos había quedado a la izquierda de la autopista, en Colmar, en el museo Unterlinden, entre las calles Kleber, y Des Bains, junto al Quay de la Sinn, despiezado en una vieja capilla tardogótica al final de un recorrido entre lápidas romanas y sepulcros medievales más o menos anodinos. Mucho tiempo atrás, más o menos donde ahora está la autopista y donde quiera que estuviese el caprichoso Rin entonces estuvo el limes del imperio romano. Al sur y al oeste, la Pax Romana. Al otro lado del curso sombrío de agua, la Selva Negra, el bosque terrible y primigenio en el que de vez en cuando se internaban legionarios a los que nadie volvía a ver jamás y entre cuyas ramas aparecían aquí y allá columnas de humo señalando aldeas invisibles. Por allí caminaron las hordas de lunáticos enloquecidos del norte de Europa hacia Italia en cruzadas imposibles condenadas a fracasos trágicos. Por aquí cabalgaron los jinetes de Carlos el Temerario camino de su aniquilación en las montañas suizas y aquí resonaron las botas y las picas de los tercios españoles camino a Flandes. Basilea, Colmar, Mulhouse, Estrasburgo, medio Alemania, medio Francia y un toque de Suiza, tierra de nadie, encrucijada llana y fértil en la que crecen las vides y en la que no pocas veces se jugó el destino de Europa.

Todo empezó en 1094, cuando Gastón de Valloire (un noble del Delfinado, uno de los reinos del Sacro Imperio Romano Germánico) funda la orden seglar de los antonianos como agradecimiento a la curación milagrosa de su hijo Girondo del mal del Fuego de san Antón. El Fuego de san Antón era una enfermedad relativamente común en la Edad Media producida por comer alimentos contaminados, generalmente por el cornezuelo del centeno. Esto produce una toxina muy curiosa relacionada con el ácido lisérgico, por lo que los síntomas de la enfermedad le daban una apariencia terrible: frío intenso seguido de una quemazón insoportable, alucinaciones, convulsiones, necrosis y gangrena, a menudo la muerta, casi siempre la mutilación. No es extraño que la gente creyese endemoniados a estos enfermos. La orden antoniana pasa por sus avatares propios, primero bajo la regla de San Benito y luego unidos a la Orden de Malta, aunque mantiene siempre una bien ganada fama de competencia médica, lo que les lleva a instalarse en el mismo Vaticano como médicos de los Papas y a estar presentes en todos los lugares en los que merecía la pena estar. Y desde luego, Alsacia era uno de esos lugares.

En Isenheim, unos pocos kilómetros al sur del actual Colmar, se situaba el priorato de San Antonio, gobernado por miembros de la alta sociedad erudita de la época. A finales del siglo XV el prior era el saboyano Johanes de Orliac, y a él se debe el primer encargo de un altar monumental compuesto por tallas y tablas pintadas que debía desarrollar un complejísimo programa teológico, y que se inicia con un conjunto escultórico realizado por Nikolaus Hagenauer. Isenheim era una de las casa madres de los antonianos, y se creía que el altar tenía poderes taumatúrgicos, de modo que no estamos ante cualquier cosa pero sin embargo el artista que recibe el encargo de realizar la parte pictórica, Matthias Grünewald, es todo un enigma. De su obra apenas se conserva nada, y la mayoría de ella está esparcida por el fondo del Báltico después de que el barco que la llevaba a Suecia como botín de guerra se hundiese. De su vida tampoco se sabe gran cosa aunque por la importancia de los encargos que recibe podemos deducir que era un artista bien considerado, y por algunas noticias en las que aparece como ayudante de otros artistas en algunas obras podemos deducir también que nacería en torno a 1470, aunque hay autores que se atreven con una fecha y un lugar exactos: Wurzburg, 1470. Es verdad que trabajó en la corte de Wurzburg para dos arzobispos de Maguncia, Uriel Gemmingen y Alberto de Brandenburgo, parece cierto que mostró simpatía por el movimiento luterano y las revueltas campesinas de principios del siglo XVI en Alemania, y también parece claro que era un hombre poco convencional, como demuestra el hecho de que con más de cuarenta años se casó con una judía conversa de apenas dieciocho, algo que debió generar no poco escándalo tratándose de un artista de cierto renombre. Sabemos muy poco más, como que su matrimonio fue infeliz y que su mujer, Anna, acabó internada en un manicomio con menos de treinta años, o que llevó una vida melancólica y retirada. La fuente más abundante sobre Grünewald es Joachim Sandrart, un pintor e historiador del arte alemán del siglo XVII, instalado en Holanda, del que nuestro hombre obtiene un apellido equivocado (el real era Gothart, o Neithardt, aunque este suena más a apodo que a apellido), de modo que no sabemos si la información es muy fiable. Durante tiempo, los historiadores del arte confundieron su obra con la de Durero, e incluso Melanchton le califica como “moderado” en la comparación, lo que hoy parece una herejía inexplicable y en el fondo no es más que otro detalle de lo poco que se sabe de Grünewald.

Sea como fuere, entre 1512 y 1515-16, trabajó en el monasterio bajo el gobierno del prior Guido Guersi, un siciliano que corrió lo suyo en la orden hasta llegar a Isenheim. La orden, por cierto, consciente del tesoro que tenía, lo custodió celosamente y resistió durante casi tres siglos todos los intentos de nobles codiciosos (algún emperador incluido) para llevárselo del priorato. Lo que no consiguieron los nobles lo consiguió la Revolución Francesa, en todo caso, y en 1791 la obra fue trasladada al colegio de Colmar. En 1854 pasó a la iglesia del antiguo convento de las Dominicas, también en Colmar, y en 1917, en plena Gran Guerra y aprovechando que Alsacia era territorio alemán desde la guerra Franco-prusiana de 1870, hizo un viaje de ida y vuelta a Munich para ser restaurado. Desde entonces, no se ha movido de Colmar, del museo Unterlinden, donde yace despiezado como un gigante vencido pero todavía fiero que mantuvo cuanto pudo el terreno del naturalismo descarnado del gótico alemán frente al refinamiento del los primitivos flamencos y el rigor matemático del Quattrocento italiano.

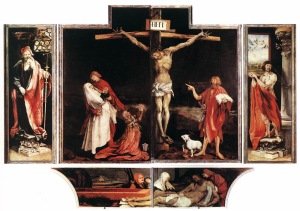

La complejidad del programa teológico nos indica que alguien con más conocimiento que el pintor (tal vez el propio Guersi) participó en su elección y decisión, aunque los polípticos como este son un misterio en sí mismos. Para empezar, este altar permite tres posiciones y no dos, como es habitual, que se alternarían en función de la época del año o de la festividad concreta. En la primera, con todas las alas cerradas, el altar nos muestra una terrible imagen de la crucifixión (a la que volveremos luego), sobre una predela en la que se representa el llanto de la Virgen sobre el cadáver de Cristo, flanqueada por un san Sebastián y un san Antonio Abad. En la segunda nos encontramos una Anunciación, una alegoría de la Natividad y una Resurrección, y en la tercera la conversación entre los santos eremitas Antonio y Pablo, las esculturas de los patronos talladas por Hagenauer y las tentaciones de san Antonio. Siguiendo una corriente iconológica más bien clásica, el hilo que conexiona los diversos aspectos del altar le dota de una función terapéutica y moral, de la que los enfermos obtendrían consuelo, y de ahí la aparición en la primera cara de san Sebastián, los dos santos Juanes y san Antonio, defensores contra la peste y la epilepsia los tres primeros y patrón de los animales (cuya crianza era una de las actividades más importantes del priorato) el cuarto. En la tercera cara, la escultórica, estarían los salvados; en la segunda las etapas del camino de la redención y en la primera el momento culminante de esa redención, la crucifixión, todo ello apoyado en un denso conocimiento de las Escrituras y la tradición literaria cristiana que nos llevan del Cantar de los cantares o el Evangelio de san Juan pasando por el Génesis hasta las revelaciones de santa Brígida, la mística sueca del siglo XIV.

Estilísticamente, la tabla que ha dado fama inmortal a Grünewald es la de la crucifixión. Sorprende saber que es estrictamente contemporánea de las grandes series de grabados de Durero, la estancia de la Signatura de Rafael en el Vaticano, la Capilla Sixtina del gran Miguel Ángel o las primeras obras de Tiziano, lo que sitúa a nuestro enigmático pintor como un artista poderosísimo, dueño de una poética muy personal capaz de enternecernos y horrorizarnos casi al mismo tiempo, capaz de una tierna delicadeza lírica y de un atroz aullido desgarrado mediante el simple procedimiento de hacer girar una bisagra. Grünewald no pinta con la facilidad casi insultante de Rafael ni con la alegría arrolladora de Tiziano. La obra está llena de arrepentimientos, de retoques y repasos, de dudas. El gigantesco cuerpo de Cristo, lacerado hasta límites insoportables, expresa la tortura, el dolor la soledad y el abandono con una intensidad desconocida antes en el arte alemán cuya tradición continua e imposible en el italiano, por concepto y sensibilidad. El paroxismo de dolor, la desproporción violenta de los personajes, el consciente desequilibrio de la composición compensado de algún modo por la acumulación de las figuras de la predela en el lado derecho, todo contribuye a crear una obra de una potencia que admite muy poca comparación.

Cuando uno sale de Unterlinden, vuelve a las calles de Colmar y mira atrás, a las ventanas de la iglesia secularizada, resulta difícil adivinar que en su interior, como un dragón dormido, hermoso y terrible, late el altar de Isenheim en su aterradora belleza.

No, no fue un viaje de placer, aquel, aunque hubo muchas cosas hermosas. La nieve de primavera, blanquísima y volátil sobre el Haute Koenisberg; un afortunado e improbable encuentro en las calles de Estrasburgo; el Rin bajo mis pies mientras cruzo hacia Alemania siguiendo los pasos de los legionarios de Roma; un jovencísimo futuro estudiante de arquitectura plantado delante del altar, mirando. Es curioso lo que uno recuerda de lo que le pasa.

El caso es que estuvimos allí, ante el altar de Isenheim. Y eso sí que no lo vamos a olvidar.